Riesgo ambiental e impacto diferencial sobre las poblaciones

Por José Luis Lezama

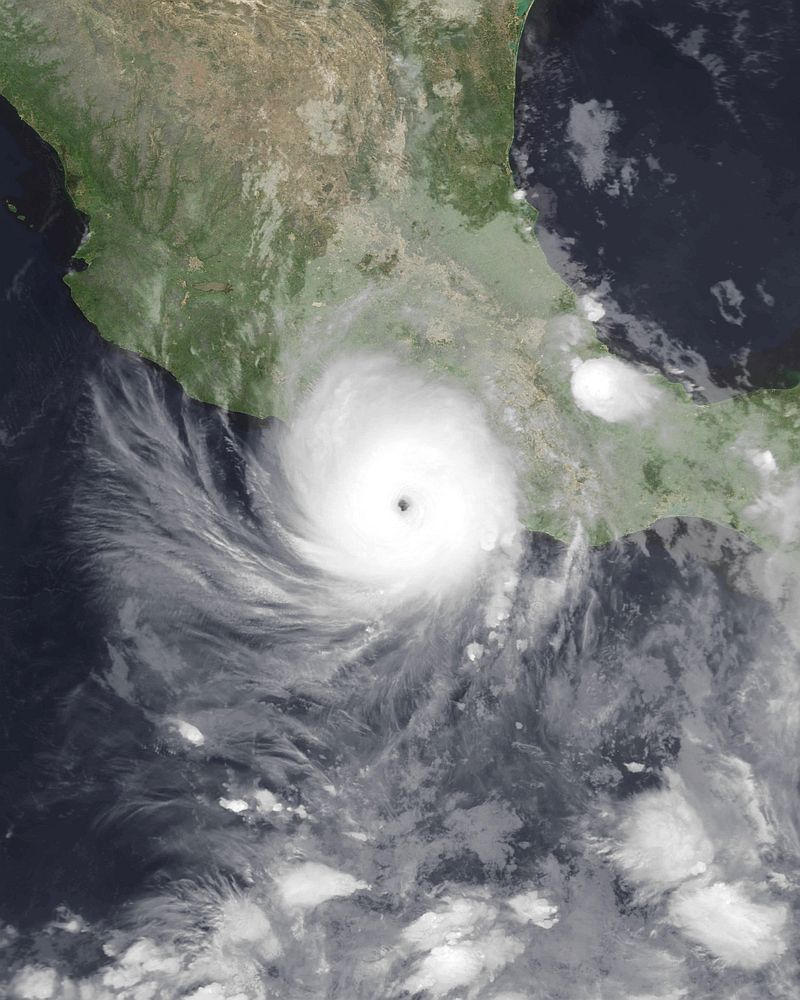

La ocurrencia de un huracán en México y sus dramáticas consecuencias permiten analizar el entrelazamiento de causas sociales y ambientales y su incidencia en el impacto desigual de estos desastres sobre la población. El evento permite ver la relación entre condiciones de desigualdad social y capacidades para enfrentar y sobrevivir catástrofes. Se postula que la justicia, la igualdad, la satisfacción de las necesidades materiales para la subsistencia, el bienestar y un ambiente sano son condiciones previas para el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.

“El 25 de octubre, el huracán Otis, una tormenta de categoría 5, tocó tierra en el estado mexicano de Guerrero, causando inundaciones masivas, destrucción generalizada y comunicaciones interrumpidas. Acapulco fue la zona más afectada, con al menos 39 víctimas reportadas y daños extensos a los edificios y la infraestructura. El módulo de mapeo rápido (EMSR703) del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) fue activado para evaluar los daños causados por Otis en Acapulco. Esta visualización muestra los edificios dañados y destruidos en Acapulco, en donde fueron afectadas más de 6.200 hectáreas de edificaciones”.Copernicus. EU Space

La devastación provocada por el Huracán Otis en Acapulco muestra con particular vehemencia las intrincadas relaciones entre los eventos naturales y sociales. Demuestra que el riesgo ambiental no es solamente provocado por factores naturales, ni exclusivamente por causas sociales, sino por combinaciones de ambos, dando lugar a fenómenos híbridos que, en momentos, asumen características dramáticas.

Da cuenta también de la manera en la que un evento híbrido de esta naturaleza pone al descubierto cuáles son las precondiciones esenciales para el ejercicio de los derechos humanos y de la democracia, tanto en materia ambiental, como en los diversos ámbitos de la vida social. Hace evidente que un orden social injusto y desigual, un orden social que no esté sustentado en auténticos principios democráticos, genera condiciones de vulnerabilidad que imposibilitan enfrentar y sobrevivir cualquier catástrofe.

En Acapulco, y en cualquier parte del mundo, ser pobre, padecer desigualdad y exclusión, expone a la catástrofe, magnifica sus efectos y no solo reafirma y reproduce la condición de paria, sino también al orden social que fabrica la pobreza y la desigualdad.

En este artículo queremos argumentar que no es posible ejercer ningún derecho humano sin antes crear las condiciones para ejercer otros derechos básicos, previos, como son los que tienen que ver con la justicia, la igualdad, la satisfacción de las necesidades materiales para la subsistencia, el bienestar, la democracia y los derechos de la naturaleza. Esto se traduce en el derecho a un ambiente saludable que brinde a los ciudadanos la posibilidad de contar con una mejor calidad de vida y bienestar. Otro es contar con un orden social justo, igualitario y democrático que haga posible enfrentar situaciones de riesgo y desastre bajo condiciones materiales, organizativas y morales apropiadas para resistir y recuperarse ante estos eventos y sus incertidumbres. Por último, cualquier derecho humano, como es el caso de los derechos ambientales, requieren de una naturaleza que siga produciendo más naturaleza, que no sea solo considerada un medio para la satisfacción utilitaria de las necesidades humanas, sino que sea pensada como un fin en sí misma, como fábrica de vida que es, como dadora de vida, lo cual hace necesario dotarla de derechos que aseguren su reproducción y supervivencia, que es al mismo tiempo la nuestra en la medida que la actual relación sociedad-naturaleza la sitúa en un constante peligro de devastación.

Derechos humanos y derechos ambientales. Sus condiciones de posibilidad

Los enfoques contemporáneos en materia de derechos humanos y ambientales muestran con claridad que no hay posibilidad de ejercer los primeros si no se incluyen en el llamado estado de derecho los segundos, es decir, el derecho humano a un medio ambiente sano. Pero también dan cuenta de que, en la actualidad, la vía más adecuada para hacer posible el derecho a un medio ambiente sano y seguro es la que parte de un enfoque de derechos humanos, esto es, situar el reclamo de los derechos ambientales como parte de los derechos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos básicos enunciados y protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y por el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de 1966, señalan con claridad el derecho de todas las personas a la vida, a la igualdad, a la participación política y a la libre asociación1. En ambos casos, se decreta que los Estados nacionales deben ofrecer a sus ciudadanos un marco jurídico e institucional que les garantice el cumplimiento de estos derechos.

Estos principios normativos universales hacen explícito que el ejercicio de los derechos humanos presupone la creación de condiciones de bienestar básicas, el ejercicio de libertades políticas y la práctica de la democracia. Sin ello, los derechos humanos son letra muerta, se quedan solo al nivel de las grandes narrativas de la modernidad que legitiman a un orden social que, en los hechos, es contrario a estos grandes principios. Por su parte, los derechos ambientales existen generalmente de manera implícita, como un simple derivado lógico de los derechos humanos en general, pocas veces materializados histórica, social y territorialmente. Es decir, se sobreentiende que el derecho a la vida solo se puede ejercer de manera completa si se legisla para que la población tenga acceso a un medio ambiente sano, lo cual implica aire limpio, agua en cantidad y de calidad suficiente, suelos no contaminados, áreas verdes, etcétera. Queda también implícito que los derechos políticos y de asociación consagrados por Naciones Unidas en sus declaraciones, aplican también para la movilización ciudadana en la defensa y protección ambiental. Lo cual significa que en el plano jurídico ninguna persona podrá ser objeto de persecución o sufrir daño alguno a su integridad física, ni víctima de cualquier acto que amenace su seguridad y su vida por la defensa del medio ambiente. Es ampliamente sabido que, en la vida real, los defensores de la naturaleza padecen muerte y violencia en distintas partes del mundo, lo que da cuenta de la no aplicación de este derecho.

Los derechos de la naturaleza, precondición última para el ejercicio de los derechos humanos y ambientales

Pero el cuadro sobre las precondiciones para el ejercicio de los derechos humanos y ambientales no queda completo si no hacemos referencia a plantear el carácter vital y fundamental para el ejercicio de estos derechos: si no contamos con un marco jurídico que incluya los derechos de la naturaleza.

La ideología dominante, esa que deriva de los valores de la Ilustración, considera que solo los humanos son agentes morales, merecedores de consideración moral y sujetos de derecho. Cuáles son esas características que permiten a los humanos tener la exclusividad de ser considerados como agentes morales y sujetos de derecho. La visión humanista antropocéntrica considera que solo los humanos poseen valores intrínsecos. Y estos tienen que ver con la definición kantiana de lo que es el hombre: seres de elección, voluntad y propósito, a diferencia de los animales no humanos a quienes cataloga como seres de adaptación y sobrevivencia.

El argumento básico de las teorías de la vida para dotar de valoración intrínseca a los no humanos se ha planteado así: “Lo que puede florecer, marchitarse, alcanzar madurez, ser amenazado, o protegido del pillaje comercial, tiene un bien. El bien de un organismo individual no humano, consiste en el pleno desarrollo de sus poderes, potenciales biológicos” (Hayward, T. 1994: 64).

La única posibilidad de trascender la ética antropocéntrica y, de hecho, toda posición centrista dualista, es pensar los mundos humanos y no humanos en su unidad, en su continuidad, como cuerpos relacionados, interactuantes, que existen en relación, que nacen y se constituyen por una compenetración porosa que disuelve fronteras, que rompe las murallas ontológicas del ser, y en donde lo que afecta a lo humano afecta también a lo no humano y viceversa.

La implicación más importante de esta perspectiva es que si existe un valor intrínseco, consideración moral y derechos para los humanos, este tiene que existir al mismo tiempo para los no humanos. Si el Yo humano es a la vez el Yo de la naturaleza, si todos somos parte de un mismo cuerpo, la conciencia humana es conciencia de la naturaleza; es la naturaleza transfigurada en conciencia humana, por ello cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros, de nuestro cuerpo. El problema aquí tiene que ver con la definición misma de los derechos humanos y su relación con los derechos de la naturaleza. Qué significa para la naturaleza tener derechos en su relación con los humanos, y que significa para los humanos tener derechos en función de su relación con la naturaleza.

Para la naturaleza tener derechos respecto a los humanos significa el derecho al despliegue de todos sus seres de vida, un despliegue que no amenace la posibilidad de cualquier ser, humano y no humano, a realizarse a plenitud. Esto significa la necesidad de asegurar los equilibrios interespecies, el diálogo vivencial, relacional, y existencial entre distintos seres de vida. Por su parte, para los humanos significa el derecho a contar con una naturaleza que le permita su sobrevivencia material, que le provea de sus medios de trabajo y de realización, lo cual presupone un orden social que trascienda la idea de considerar a la naturaleza como simple medio, medio ambiente para la mercantilización del mundo para sostener un mundo de privilegios y desigualdad. Significa también dejar de pensar instrumentalmente a la naturaleza como reserva de recursos y vertedero de desechos, y garantizar que el despliegue de los fines humanos no impida el de los no humanos, lo cual lleva implícita la idea de que la naturaleza y lo no humano en general no son simples medios, ni telón de fondo para la acción humana, sino que son fines, de sujetos con voluntad y propósito, por lo tanto, sujetos de derecho.

Es decir, tendríamos que hablar de un marco normativo más adecuado, de un nuevo contrato social y de un nuevo contrato natural más justo, que conduzca a una vida igualitaria y digna para todos los seres que pueblan y constituyen el mundo. Y de reglas del juego más apropiadas para poder jugar a un orden humanos-no humano que permita la convivencia pacífica interespecie, y que hagan posible la vida entre cuerpos que, formando parte de un solo cuerpo, se expresa a través particularidades, actúa a través de particularidades que constituyen y reconstituyen permanentemente esa unidad existencial. Los derechos de la naturaleza emergen como una necesidad, como una condición previa al ejercicio de cualquier derecho humano que tenga como un valor elevado el derecho a la vida. Defender la naturaleza en este sentido significa defender la fuente del sustento de vida de los mundos humanos y no humanos. Por ejemplo, para poder ejercer el derecho humano al agua, primero tiene que haber agua, y la única productora de agua es la naturaleza, por ello un requisito previo para ejercer este derecho es otorgar derechos a la naturaleza que le permitan reproducirse y generar agua.

Riesgo, vulnerabilidad y derechos humanos en el caso Acapulco

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 2022 muestran con claridad el componente de vulnerabilidad social en Guerrero, el estado mexicano donde el huracán tuvo el mayor impacto. El 66.4% de la población de Guerrero vive en condiciones de pobreza, mientras que el 25.5% vive en pobreza extrema. En el ámbito rural el 72.9% vive en pobreza y en el urbano el 61.7%. Acapulco, su ciudad más poblada y conocida, posee los mayores volúmenes de población en condición de pobreza del estado en términos absolutos, lo cual, sumado a la fuerza inédita del Huracán Otis, hizo que los volúmenes de personas afectadas fueran mayores.

El Acapulco que antecede a Otis es uno cuya vulnerabilidad se ha producido de manera sistemática y exitosa, lo mismo que el que antecedió a los otros múltiples fenómenos socio naturales que lo han devastado más de una vez. Tan solo refiriéndonos al Acapulco moderno, el que inicia en los años cincuenta y sesenta con los proyectos turísticos que lo llegaron a convertir en algún momento en el lugar favorito del jet set internacional, se construyó en diversos y antagónicos procesos. Uno en donde prevalecen condiciones de baja y muy baja vulnerabilidad, se construyó en las zonas de mayor atractivo turístico, en la bahía, en donde se asentaron los hoteles y las casas de los potentados. Otro fue empujado hacia las laderas de los cerros, en tierras propicias a los deslaves y en terrenos irregulares carentes y de difícil provisión de servicios.

De acuerdo a un estudio de 2017, el 56 por ciento de la población de Acapulco vive en condiciones de alta y media vulnerabilidad: “En contraste, menos del 5 % de los habitantes de la ciudad tiene capacidad substancial de resiliencia tanto en las fases de emergencia como en la recuperación derivadas de un evento adverso, esto es sólo aquellas personas que viven en las treinta y tres àreas urbanas con condición baja (2) y muy baja”2.

Este estudio concluye que la mayor parte de la población de Acapulco tiene las condiciones idóneas para ser víctima de cualquier evento de desastre, como es el no contar con niveles de bienestar adecuados, incapaces de ejercer sus derechos humanos, con problemas de subsistencia, e imposibilitados para desarrollarse adecuadamente, ya se le mire desde la perspectiva individual o desde lo comunitario. La posibilidad de enfrentar eventos de riesgos de desastre y las capacidades para desarrollar resiliencias están completamente vinculadas con el lugar que se ocupa en la estructura social, ya sea formando parte de los grupos privilegiados o integrando las grandes mayorías que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.

Conclusiones

Acapulco ejemplifica hoy día la resultante tormenta perfecta que nace de la combinación fatal de los factores naturales y sociales que, cuantitativa y cualitativamente, se juntan para desatar la catástrofe. Una ciudad empobrecida, amenazada y en parte sometida por distintos factores de poder y por la criminalidad, con grados de desigualdad severos, en uno de los estados con mayores niveles de pobreza del país, recibe de pronto los estragos de uno de los huracanes con mayor capacidad destructiva de los últimos tiempos. El huracán se llevó consigo todo discurso sobre la igualdad, la justicia, los derechos humanos y ambientales. Hizo añicos todo aquello que era solo discurso, narrativa abstracta sin fundamento en la realidad, en la vida concreta de las personas en las que en los hechos lo que reinaba era lo contrario de estas grandes narrativas, es decir la desigualdad, la injusticia y la falta de derechos.

CRÉDITOS

- José Luis Lezama Escritor, periodista y editorialista sobre temas ambientales doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Política Ambiental, por la Faculty of Environmental Studies del University College London, en el Reino Unido.

Bibliografía

CONEVAL. (2022). Informe de pobreza y evaluación 2022; Guerrero. Ciudad de México: CONEVAL

Hayward, T. (1994). Ecological Thought. Polity Press, Cambridge.